ВаряДа позвонил Валентин, конечно, позвонил — сразу же на следующий день и, разумеется, предложил увидеться, звал кататься на лодках по Ярмарке. Там целая компания собирается, говорил он, молодые люди с барышнями, и вообще, раз уж с карнавалом ничего не вышло, то упускать прогулку на гондолах никак нельзя. Баркаролы, конечно, будут, — обещал Валентин сквозь шорохи и трески в телефонной трубке, — и вообще всё будет жутко весело, обязательно приходите, Варечка!

Нижегородскую ярмарку, расположенную на низком берегу стрелки Оки и Волги, каждую весну заливало половодьем, и катание на лодках по затопленным улицам города-призрака было обычной забавой нижегородцев.

Но, хотела Варя пойти или нет, у неё всё равно не получилось бы: нужно было ехать с отцом в Гороховец. В этом городке была верфь, где закладывали отцовскую нефтеналивную баржу, новейшей конструкции и самую большую в мире*, и вот Варе теперь нужно было ехать на церемонию закладки. Без Вари в этот раз обойтись было никак невозможно — танкер, как называл это судно инженер Шухов, было решено окрестить «Святой Варварой», и по пути в Гороховец за завтраком на палубе Шухов шутил, что в первый рейс в следующем году «Святую Варвару» следует выпускать на буксире «Вари» — одного из первых грузопассажирских пароходов отцовского флота.

На Гороховец ушёл целый день: серым туманным утром выехали на отцовской «Боярыне Морозовой» по Оке, вернулись поздним вечером. Городок был маленький, деревянный и бедный, и тем страннее оказалось увидеть на берегу Клязьмы огромную, очень грязную верфь: китовьи брюха недостроенных пароходов и барж, железные ворота портальных кранов, подъездные железнодорожные пути в паровозной саже, чадящие трубы металлопрокатных цехов, грязные их окна в свинцовых переплётах. Открытый док под постройку «Св. Варвары» ещё пустовал, весь в лужах, досках, бочках, штабелях брёвен, и напротив дока был сооружён украшенный лентами и флагами помост.

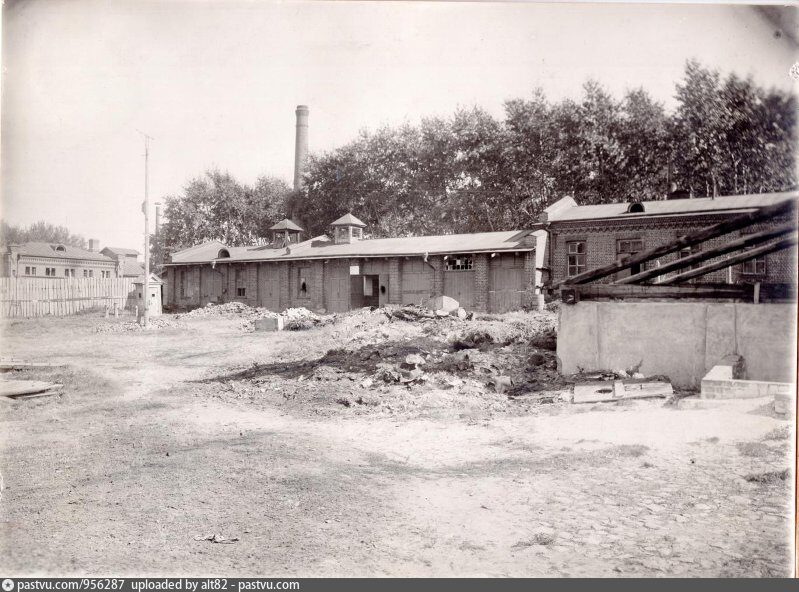

Это другая верфь, но тоже примерно из тех же мест и того же времени.

С помощью инженера Шухова Варя под аплодисменты и бравурный марш местного военного оркестра разрезала пневматической гильотиной услужливо поднесённый рабочими блестящий стальной лист, и на том её участие и окончилось. Ещё говорили речи: Варя стояла на помосте с отцом, инженером Шуховым и местным начальством и оглядывала собравшуюся снизу темнолицую, бедно одетую толпу рабочих. Шухов воодушевлённо рассказывал им о том, что проект им предстоит небывалый, что судов такого рода в мире ещё никто не делал, рабочие внимательно слушали, а Варя глядела на них и понимала, что вот этот бедненький серый пиджак на плечах молодого парня с обожжённым лицом, может, её ровесника, — это его лучшая, выходная одежда, что вот эти стоптанные сапоги тщательно начищены ваксой, а линялая косоворотка под пиджаком выстирана именно по случаю — и вот она стоит такая чистенькая, в красивом белом платье и широкополой шляпке, с зонтиком на помосте перед ними, теми самыми, о которых рассказывала Панафигина, которые работают за двадцать рублей в месяц, и вся их жизнь проходит здесь — в нищете, в тяжёлом, беспросветном труде, среди запахов креозота, угля, железа, краснокирпичных стен…

— Они, кстати, как у вас, не бузят? — уже после завершения церемонии походя спросил отец у директора завода.

— У нас поди побузи, — важно ответил тот.

— На Первое ничего не будет?

— Не дадим, будьте покойны, Дмитрий Васильевич, — отвечал директор, и было ясно, что это только с отцом директор так добр и вежлив, что Варю он почтительно величает по имени-отчеству только потому, что её отец — крупный клиент его завода, а будь она вместе с этими несчастными бедными людьми… и тут с яростным восторгом понималось, что и она будет по ту сторону, что Первомай, маёвка, на которую они с Гертрудой идут, уже скоро, и теперь уже пропустить первый нелегальный митинг в своей жизни было никак невозможно.

ГертрудаПредложение оставить Варю в Нижнем на пару лет Сироткину очевидно не понравилось: он нахмурился, подозрительно посмотрел поверх пенсне на Геру. Было понятно, о чём он думает, — ну конечно, захотела остаться в доме ещё на пару лет, другое такое место ведь ещё поди найди.

— Нет, — хмуро сказал Дмитрий Васильевич, — это даже не уговаривайте. Годы её золотые, терять на то, чтобы по хозяйству возиться, нечего и думать. Это-то всегда успеется! Учиться надо ей, учиться! А вам я, Гертруда Эдуардовна, рекомендацию хорошую выпишу, за это не волнуйтесь, место любое с моей-то рекомендацией найдёте, — смягчившись, добавил он. — Варечка-то в вас души не чает. Всё хмурая она чего-то ходила, пока вас не было, учиться перестала совсем, а вы появились, так она теперь и учится лучше, и повеселела сразу. А подражает-то вам как, а! — Сироткин умильно улыбнулся. — Вы вот эдак что-то скажете, и она на другой день за вами следом, я уж приметил! Эх, раньше бы нам вас найти!

На этой восторженной ноте разговор и завершился. А через пару дней, заглянув к Фейтам (без Вари, та с отцом была в Гороховце на церемонии закладки «Святой Варвары»), Гера узнала две новости — во-первых, что Фейт уезжает из Нижнего, а во-вторых, что наконец-то после четырёх месяцев открывается Народный дом, где теперь будут собираться эсеровский и эсдековские комитеты.

— Ничего опасного, — говорил Лазарев, сидя на белом зачехлённом диване в опустевшей, сразу какой-то нежилой, неуютной гостиной: Фейты уезжали завтра и уже всё упаковали по узлам и коробкам, сиротливо расставленным по полу. — Губернатор, конечно, знает, где мы будем сидеть, но нынешний Фредерикс — это не прежний наш Унтербергер, он революции как чёрт ладана боится, в либерала играет. Он ведь сам Народный дом и открыл, нас задобрить пытается. А нам это только на руку, мы не препятствуем. Кстати, маёвку мы тоже проводим там рядом, у винных складов.

— Всё-таки нехорошо, что в этот раз город отдельно, а Сормово отдельно, — обернулась Панафигина, с папиросой стоявшая у окна.

— Вы, Елизавета Михайловна, чувствую, всё к большевичкам дрейфуете, — по-старчески дребезжаще рассмеялся Лазарев. — Лопата тоже на совместном митинге настаивал. Нет, совместный митинг точно бы разогнали, а так безопасней.

— Разгона-то бояться! — фыркнул Ашмарин.

— Витенька, разгона никто не боится, — терпеливо принялся объяснять Лазарев. — Но вы, Витенька, не чувствуете текущего момента. Кабы был прошлый октябрь месяц, тут и разговору не было бы: конечно, надо всем вместе собираться. А сейчас? Рабочие ещё от зимних репрессий не отошли, все забитые, перепуганные: разгон их только дальше от революции оттолкнёт. А нам нужно, чтобы они потихонечку, помаленечку снова начинали верить в себя, что нас много, что мы можем собираться на митинги…

— Вот и надо было на единый! — упрямо сказал Ашмарин.

— Витя, всё уже решено, — назидательно сказал Лазарев. — Вы можете ныть сколько угодно, но дело от этого не поменяется: сормовцы получат свои листовки, рабочие города свои. И тем более, после митинга у нас ведь с эсдеками будет что-то вроде новоселья, отпразднуем, так сказать, возвращение себе Народного дома, заодно и Первомай отметим.

— Что, неужели эсдеки с нами праздновать будут? — не поверил Ашмарин.

— А чего же? Народный дом всё-таки наш общий, отчего бы не отметить вместе? Кстати, Гертруда Эдуардовна, вы тоже обязательно приходите! И Варю с собой берите, как мы без неё и вас?

КонстантинЧем больше Константин работал в этой подпольной типографии, тем яснее понимал: долго она не протянет. Действительно, место выбрали хитрое — наглость, с которой разместили станок в оранжерее, отделённой от оживлённой улицы лишь кирпичной стеной двора, могла вести власти в заблуждение, но лишь на какое-то время. Ещё месяц, другой — и накроют, понимал Константин. Где-то через неделю после того, как за литературой в первый раз пришли Гера и Варя, прозвучал первый звоночек: в лавку вошёл пузатый, щекастый городовой и поинтересовался, что это там во дворе так стучит. К счастью, у Лазарева был готов ответ — стучит, сказал он, насос. В оранжерее действительно был подключенный к артезианской скважине бензиновый насос, он и правда стучал при работе. Звук его, конечно, был непохож на железный лязг станка-американки, но городового объяснение устроило. «По ночам потише только, а то люди жалуются», — назидательно сказал городовой и ушёл.

Теперь работать приходилось не так яростно, не раскачивать педаль ногой так, чтобы она потом как бешеная с минуту своим ходом скакала вверх-вниз, а плавно нажимать, плавно опускать — так выходило тише, но и куда медленней. Впрочем, на то, чтобы работать с прежним задором, уже не оставалось сил — каждый день был как марафон, мышцы ног уже и болеть перестали, только с утра (которое у Константина теперь чаще начиналось во второй половине дня) придавливала чугунная, неподъёмная усталость, и каждый раз казалось, что вот уж сегодня, Костя, ты точно не встанешь и к станку не подойдёшь — причём так казалось ещё некоторое время уже у станка.

К ночи усталость проходила, но всё чаще на место ей приходило новое, странное и пугающее чувство: где-нибудь в два часа ночи, работая в освещённой тусклой керосинкой оранжерее среди чёрной листвы и серых в полумраке цветов Константин в очумелом, туманном беспамятстве, в ворохе лоскутов бреда, в которых веретеном назойливо крутился какой-нибудь обрывок песни или стиха, вдруг ощущал лёгкую тошноту, а затем будто расщепление с телом, действовавшим как приставленный к станку автомат: нога жала на педаль, руки перекладывали четвертинки бумаги, и на какой-то миг появлялась совершенная, бесспорная уверенность, что если сейчас захотеть остановиться, убрать ногу с педали, это уже не получится.

Всякий раз, завершая работу и укладываясь на рассвете спать в гудящем, не дающем думать изнеможении, стоило усилия понять, что в этой работе есть смысл, что это не сизифов труд, что это важно, что без этой адской каждодневной работы у комитета не будет литературы, невозможна будет агитация, труд и борьба десятков товарищей на заводах, в полках, на пристанях пойдут прахом. И чем ближе к Первомаю, тем яснее Константин понимал — у них получилось: даже если типографию сейчас накроют, она уже оправдала себя: брошюры больше не печатали, их хватало с запасом, весь первомайский тираж листовок (пятьдесят пять тысяч экземпляров, не у всякой газеты такие тиражи!) был готов и передан Варе с Герой. Всё остальное уже зависело не от него — свою часть Константин сделал. Тридцатого числа, закончив последнюю партию, даже получилось отдохнуть полдня — и странно было без дела обессилено лежать в пыльной захламлённой гостиной Лазарева на продавленной оттоманке и пусто смотреть в потолок: мысли сами, будто на пружине, возвращались к станку, и когда взгляд останавливался на часах-кукушке, Константин машинально подсчитывал, что вот он пролежал два часа, за которые мог бы напечатать экземпляров пятьсот, и лишь потом осознавал, что печатать уже ничего не нужно. К этому моменту он не выходил из дома Лазарева уже шесть недель. И вышел только утром первого мая.

16:00 01.05.1906

Винные склады у Острожной площади,

Нижний Новгород

Вряд ли для выхода из добровольного заточения Константин мог бы выбрать день лучше — не просто революционный праздник, день свободы, а ещё и тёплый, яркий, совсем летний день. Воздух был пересыпан солнечной пылью, по углам резко лежали тени, по тротуарам тянулись тонкие пляжные наносы песочка после стаявшего снега. Пахло особым весенним запахом, с тёплым ветром и привкусом дымка от костров, которые жгли во дворах, плыли волнистые отражения в витринах, и тонкие жилки калейдоскопом сверкали в глазах, когда солнце быстро мелькало в кронах деревьев справа и ползло сияющей лужицей по металлическим буквам вывесок слева.

Выйти из дома Лазарева оказалось безопасно — плотненького низенького филёра, которого Константин частенько видел дежурящим напротив входа, не было. Наслаждаясь свалившейся на него свободой, Константин провёл в городе день, а к четырём часам направился на окраину, к Острожной площади, на которой стояла тюрьма, где ему довелось просидеть три месяца, и Народный дом, где он в прошлом году не раз бывал — там тогда собирались все комитеты революционных партий.

Тюремный замок

Острожная площадь и Народный дом на заднем плане.

Маёвка собиралась, конечно, не на самой площади — такую демонстрацию непременно бы разогнали — но вокруг площади было много подходящих для сходки мест: лесные склады, кладбище, винокуренный завод. К нему-то Константин и направился.

Ещё на подходе Константина встретил чернявый прыщеватый паренёк в потёртой, с рыжими пятнами старой кожаной куртке, с надвинутой на глаза кепкой и папиросой в зубах. Этого по-еврейски толстогубого, черноглазого шкета Костя знал, он с ним в прошлом году имел дело, когда осенью работал в Сормове, готовя восстание: Генка Ягóда, четырнадцатилетний сын часового мастера Гирша Ягоды, с фартовыми замашками и смутной, дремучей мешаниной Маркса, Бакунина и Фурье в башке. В революцию его привёл старший брат Миша: вместе с ним Генка работал в эсдековской типографии, а потом Мишу на сормовской баррикаде застрелили казаки, — Костя всё это видел и сам помогал Генке оттаскивать труп в столовую, где размещался штаб. После этого Генка ещё сам палил из браунинга брата по казакам, вопя с баррикады на них матом, но, кажется, ни в кого не попал, только расстрелял ценные патроны. Сам Генка был то ли эсдеком, то ли анархистом — кажется, он сам не до конца понимал.

— Здорово, арестант, — прогнусавил Генка, перекатывая в губах папиросу, подозрительно оглядывая из-под кепки пустой переулок за спиной Кости. Руку он держал в выпирающем кармане куртки: стало быть, братов браунинг был всё ещё при нём. — Давно тебя не было видно, мы думали, ты всё на киче сушишься. Извини, обязан спросить пароль.

Константин назвал пароль — «Солнце свободы», и Генка указал ему на проход во двор завода. Там, на заросшем бурьяном обширном пустыре, у закрытого склада со штабелем ящиков пустых бутылок, брошенными бочками и хребтами колотого кирпича в пыли, уже собирались рабочие.

Склады те самые, тут всё аутентично.

Людей собралось не очень много — несколько сотен, сосчитать было сложно, но двор не был заполнен рабочими до отказа, как в прошлом году: здесь собирались не первый раз, место было удобное — подходы со стороны города хорошо просматривались, а из двора было несколько неочевидных выходов на склады и пустыри, через которые можно было разбежаться, если нагрянут жандармы. Но жандармов не было, и вообще маёвка пока походила больше на пикник — рабочие больше не стояли, а сидели группками, кто на корточках, кто на подстеленном платочке, кто на земле или дощатом ящике от бутылок, и красных флагов не было. Нет, не то уже было, как в прошлом году, с красными флагами ходить уже опасались.

С бугра выступал незнакомый Косте рабочий, энергично размахивавший картузом в кулаке.

— Товарищи! Товарищи! — кричал он срывающимся голосом. — А вот о вычетах нужно сказать! Что с вычетами — беда прямо-таки! Администрация нагло и… и бесстыдно пользуется ими, чтобы сбивать с наших трудовых боков жалованье! Сормовичи сколько лет воевали за копейку** и победили, а нас тиранят придирками, вычитают уже по гривне за каждое нарушение, а мы терпим?!

— Костя! Костя! — закричали расположившиеся на ящиках в углу двора Панафигина и Колосов, первые заметившие пришедшего Константина. — Идите к нам!

— Вот он, наш герой! — Лазарев с кряхтеньем поднялся с ящика, приветственно похлопал Константина по плечам. — Товарищи, я должен вам сообщить, что за эти несколько месяцев Константин сделал для нашего дела, может быть, больше, чем мы все вместе взятые!

— О подробностях не спрашиваю, но, кажется, догадываюсь, — протянул руку Константину незнакомый рослый парень в подпоясанной косоворотке, с бритым черепом и окладистой, как у купца, чёрной бородой.

— Познакомься, это Георгий Евстигнеевич Шаховской, наш человек в Арзамасском уезде, — представил его Лазарев. — Как, кстати, у вас с распространением?

— Да чего там говорить… — досадливо махнул рукой Шаховской, присаживаясь на ящик. — Пару десятков листовок раздал, кое-что раскидал по ящикам, остальное еле успел в печку сунуть. В Нижний буду перебираться, на меня в селе уже урядник волком смотрит.

Рабочий тем временем закончил говорить, и на бугор взобрался другой, солидный молодой человек, тоже бородатый, в тонких очках, прилично одетый.

— Товарищи рабочие! — поставленным голосом начал он, рубя воздух рукой. — Как, может быть, вы знаете, я представляю Российскую социал-демократицькую рабочую партию, то есть, вашу, товарищи, партию, ту партию, которая последовательно и неуклонно выступает за интересы пролетарьята во всём мире. И сегодня, товарищи, я здесь с вами не просто поговорить пришёл, а пришёл вам рассказать о решениях, которые принял последний съезд нашей с вами партии, о решениях, которые направят нашу с вами борьбу…

Этого оратора Костя знал — это был Лопата (по имени он был Василий, а настоящей фамилии Костя не знал), один из главных нижегородских большевиков. У большевиков он был кем-то вроде эмиссара, постоянно разъезжал по губерниям и заграничным съездам и восстание в Сормове пропустил именно поэтому — ездил в Петербург на какую-то партийную конференцию, зато и ареста избежал.

— О, и Лопата тут, — развалившись на траве с руками за голову, заметил Колосов. — Должно быть, и больница вся с ним?

«Больницей» в нижегородских эсеровских кругах называли большевиков — почти весь их комитет состоял из врачей, фельдшеров и санитаров, частью липовых: большевистский председатель комитета, Семашко, сам был известным в губернии врачом-эпидемиологом, вот и комитет подобрал под себя — одних своих коллег сагитировал присоединиться к партии, как зубного врача Невзорову, других трудоустраивал в барачную больницу, которой заведовал: кого-то, как студента-медика Позерна или фельдшера Савёлову, на реальные должности, иных, как Лопату или Цветкова, на фиктивные. Прозвище «больница» вообще-то, как Костя знал, придумали меньшевики, но эту насмешку большевики парировали, заявив, что если они — больница, то меньшевики, получается, мертвецкая. Называться мертвецкой меньшевикам хотелось ещё менее, чем собственным обидным названием (которого те тоже избегали, предпочитая говорить про себя «мы Мартовцы»), поэтому теперь больницей ленинцев звали в основном эсеры.

— А Семашко как, ещё сидит? — поинтересовалась Панафигина. Семашко был арестован, как и почти все комитетчики обеих партий, в декабре, после восстания, и за главного в больнице остался Лопата, даром что был липовым санитаром.

— Сидит, — печально откликнулся Лазарев. — За него залог просят три тысячи, таких денег у больницы нет. Лопата, говорят, в Стокгольм именно за тем и ездил, у ихнего Ленина денег просил — нет, не дал.

— Жаль, — заметил Колосов. — Семашко человек толковый, хоть и эсдек.

— Вениамин Егорович, — обратилась к Лазареву Панафигина, — а вы выступать будете? Лопата хорошо говорит, надо его перекрыть, а то все рабочие к больнице убегут.

— Я потом, ближе к концу выступлю, — ответил Лазарев, — если сейчас лезть, больница как афронт воспримет. Споры начнутся, свара, вам оно надо?

— Вот Ашмарина нет, он-то с большевичками любит поспорить, — сказал Колосов.

— С большевичкАми или с большевИчками? — улыбнулся Лазарев. Все знали, что у Ашмарина роман с большевичкой Надей Олигер, что не мешало им на публике демонстрировать своё открытое неприятие конкурирующей партии и спорить о вопросах революционной борьбы.

— А где, кстати, он? В Народном доме?

— Да, готовит там всё. Как закончится маёвка, мы туда пойдём, хоть отметим праздник как следует, — Лазарев приподнялся со своего ящика, по-гусиному вытянул бритую шею, высматривая кого-то за спинами рабочих, и замахал рукой: — Варенька! Гера! Сюда, мы здесь!