Да, Нижний Новгород, куда Варя вернулась в июле 1905 года после своего путешествия, был скучен и непригляден. Неприглядно было и само лето — холодное, дождливое, и знаменитая Ярмарка за Окой в тот революционный год будто тоже скукожилась: полупусты были торговые ряды, унылы аттракционы, хмуры рабочие с приказчиками. А потом был август, и начались занятия в гимназии: начинался выпускной год, первый класс — в Мариинских гимназиях шёл обратный счёт классам: начинали учиться в седьмом, заканчивали — в первом, и оценки ставили как в юнкерских училищах, по 12-балльной шкале. И сперва казалось, что выпускной год будет таким же скучным, если не скучней, чем предыдущие — но уже в октябре началось такое, чего Варя никогда ранее не видела.

Это началось незаметно, как незаметно начинается болезнь или эпидемия: как человек сперва не обращает внимания на колику в животе, как газеты не сообщают о том, что в Китае от какой-то заразы умерло несколько человек, так и в сентябре 1905 года никто сперва не заметил, что в Москве начали бастовать рабочие типографий. Забастовки в этом революционном году вообще случались постоянно: вставала то одна фабрика, то другая, то несколько сразу, потом где-то объявляли локаут, где-то рабочие сами возвращались за станки — в общем, если в январе, после Кровавого Воскресенья, новости о забастовках ещё кого-то удивляли, то к сентябрю от них уже все подустали.

Но московская забастовка печатников не прекращалась: напротив, теперь уже питерские типографии присоединились к ней в знак солидарности. Это уже заметили: отец, читая «Нижегородский листок», прокомментировал, что с требованием о всенародно избираемом парламенте бастующие слишком размахнулись — никто такого им, дескать, не даст. И, возможно, он был бы прав, но в конце сентября в Петербурге скоропостижно скончался князь Трубецкой, ректор Московского университета. Варя не очень знала, чем этот князь был знаменит, но слышала, что он был известным либералом (то есть был за парламент, как отец, — отец у неё тоже был либералом, это Варя знала). Проводы тела Трубецкого из Петербурга и похороны в Москве переросли в многотысячные демонстрации, после которых стало ясно — это уже не шутки, в Империи творится что-то серьёзное.

И действительно, в начале октября забастовка начала разрастаться, расползаться по стране. Отец убедился в серьёзности происходящего, когда о стачке объявили московские железнодорожники: Москва была главным транспортным узлом России, и остановка её железных дорог естественным образом парализовала и ведущие в неё ветки: например, нижегородские железнодорожники колебались, присоединяться к стачке или нет; но после того, как забастовала Москва, отправлять поезда всё равно стало некуда, и работа прекратилась сама собой. Вслед за железными дорогами забастовали телеграфы и почты: в Нижний перестали доходить новости из Питера и Москвы. Дальше всё начало сыпаться, как костяшки домино: одна за другой вставали фабрики, заводы, учреждения. Отцовские пароходы заканчивали свои рейсы, возвращались в Нижний и тут вставали на прикол в затоне. Удивительно было проходить по Верхневолжской набережной и видеть пустую серо-стальную Волгу — обычно-то река была заполнена туда-сюда снующими пароходами, катерами, баржами. Удивительны были вымершие будто улицы, где не работали магазины, присутствия, конторы. Казалось, вся Империя, весь огромный её механизм со скрипом и искрами тормозил, замедляясь до полной недвижности, будто у державы сорвали какой-то стоп-кран, и, какие бы рычаги беспомощный машинист ни дёргал, какие бы указы в спешке ни принимал — никак нельзя было привести машину снова в движение.

Против ожиданий, отец не только не был в ярости от забастовки и денежных потерь, а, наоборот, поддерживал бастующих. Эти дни он проводил отнюдь не в бездействии: телефон не работал, и он сам мотался с кучером Филиппом в коляске по разным своим деловым партнёрам, что-то с ними обсуждая, а те заезжали к нему.

— Да организуй ты своим рабочим временную столовую! — гремел отец из кабинета, где обсуждал что-то с Блиновым, владельцем роскошного пассажа на Рождественской улице. — Не обеднеешь же, чай! Пускай стоят, стоят до конца! Такого шанса ещё сто лет не будет — сейчас гнуть, гнуть Николашку надо!

В понедельник 17 октября Варя отправилась на учёбу ко второму уроку: первым был Закон Божий, и этот предмет Варя как староверка с полным правом пропускала. Мариинская гимназия находилась на той же Ильинской улице, в полуверсте от Вариного дома, поэтому в отцовской коляске Варя ездила туда только в плохую погоду, и то не всегда. Но сегодня погода была отличная: стоял яркий, солнечно-рыжий осенний день, по панелям как стаи леммингов с ветром носились облетевшие листья, лицо задувало мелкой хрустящей на зубах пылью. Улицы уже привычно были пусты — лишь на углу, будто забытый кем-то, стоял городовой в шинели, да временами проезжал извозчик, и тем удивительнее было увидеть суматошное столпотворение в белых сводчатых коридорах гимназии, окунуться в восторженно-нервный гвалт голосов, заметить свисающий со стены у раздевалки кусок красной материи.

Оказалось, что гимназия — подумать только! — тоже присоединилась к забастовке: во время первого урока под окнами появились гимназисты из первой мужской, вразнобой закричавшие, чтобы девочки тоже снимались с учёбы, потому что все гимназии и реальные училища Нижнего присоединяются к всеобщей политической стачке. Уроки тут же были оставлены, и самое удивительное, что учителя этому даже не препятствовали, и наставница Вариного класса, молодая симпатичная полушведка Елена Карловна Лундстрём, только посоветовала гимназисткам не лезть на баррикады, когда такие появятся. Все почему-то ждали появления баррикад, все были уверены, что со дня на день их начнут строить, и расходились лишь во мнении, где: здесь в городе или в заводском пригороде Сормово.

В том, что будут баррикады и уличные бои, не сомневался и отец, который искренне обрадовался новости о гимназической забастовке — теперь появилась причина не выпускать Варю на улицу, где, отец был уверен, вот-вот начнут стрелять. Весь тот день он, как зверь в клетке, бродил взад-вперёд по тёмной столовой, не зажигая керосинки (а электричества не было), Марья Кузьминична не выходила из молельни, лакей Хрисанф сидел на крыльце с ружьём, ожидая появления мародёров, кучеры Филипп и Иван готовили коляски, чтобы спешно уезжать из города, если вдруг что, горничная Матрёна успокаивала Варю, что всё будет в порядке, хотя сама была до смерти перепугана. Освещение не работало: улицы вечером погрузились в первобытный мрак, и бледным пятном по облакам шарил луч прожектора с парохода речной полиции. Где-то в Петербурге граф Витте носился между представителями бастующих и императором с правками Манифеста, великий князь Николай Николаевич угрожал государю, что застрелится, если тот не подпишет Манифест, германский броненосец шёл по Балтике на восток, чтобы эвакуировать кузена Никки, и огромная Империя замерла в напряжённом ожидании, как бегун у стартовой черты.

И, когда Варя, еле уснувшая в ту ночь, проснулась на следующее утро, ей вдруг стало сразу ясно, что всё решилось и решилось лучшим образом: выглянув в окно, она увидела валящую по улице толпу — безоружную, радостную, с откуда-то взявшимися красными флагами, бантами, цветами.

Вряд ли в этот день её смог бы удержать дома даже отец: но отца не было, не было и Марьи Кузьминичны, и из всей прислуги дома оставался только старый Хрисанф да кухарка Настя — все остальные, как и весь город, как и вся страна, были на улице. Это была осенняя Пасха, это было лучше, чем Пасха, — по улицам валила счастливая ликующая толпа: распевались революционные песни, которых Варя никогда не слышала (как грозно это звучало из уст рабочих — «сами набьём мы патроны, к ружьям прикрутим штыки!»), летели кумачовые знамёна над головой, в волосах Вари скоро оказался стебелёк с пышной красной гвоздикой: цветки щедро раздавал из большой корзины приказчик цветочной лавки. Толпа сама вынесла Варю на Благовещенскую площадь перед Кремлём, где собирался митинг, и оратор надрывно кричал о победе над самодержавием, но тут же призывал и не верить подписанной царём бумажке — и удивительно было встретить в толпе не кого-нибудь, а Варину классную наставницу, Елену Карловну Лундстрём — тоже счастливую, с большим красным бантом на кончике зонтика, под руку с незнакомым Варе молодым человеком в форме железнодорожного ведомства, тоже с красным бантом на груди.

— Варя, Варя! — закричала Елена Карловна, маша рукой из толпы и подзывая ученицу к себе. — Свобода, Варечка, свобода! — глядя, как классная дама чуть ли не прыгает от восторга, как девчонка, сложно было поверить, что она кому-то ещё четвёрки и шестёрки ставит за поведение. Но тут же Елена Карловна спохватилась: — Но забастовку гимназическую мы с завтрашнего дня прекращаем, Варя, имейте в виду! — и снова переливисто рассмеялась. Варя потом издалека видела, как Елена Карловна целуется с этим железнодорожником.

Завоёванным свободам — собраний, слова, союзов — радовались все, но в Вариной семье особо радовались одной, самой важной для них: свободе совести. Старообрядческая вера с апреля 1905 года уже не считалась незаконной, как раньше, но всё же признавалась лишь как «терпимая» конфессия; теперь же все религии были уравнены в правах: староверы получили возможность открыто строить церкви, монастыри, открывать семинарии, выпускать газеты. В Печёрском монастыре устраивались невиданные зрелища — диспуты староверского священства с никонианским:

— Не следует обманывать публику! О делах не церковных, а политических вы говорите! — возглашал никонианский епископ Исидор.

— Ваше Преосвященство! — пылко возражал ему староверский миссионер Шурашов: — Разве ваши архиепископы и епископы политиканы? В таком случае и вы политикан!

— Я хозяин здесь! — выходил из себя Исидор, чувствующий, что уступает в споре. — А ты молчи!

— Не буду молчать! — кричал в ответ Шурашов. — Теперь дана свобода! Я вам не подчинённый, и потому буду говорить!*

Пожертвования от староверов-купцов текли рекой, и отец с головой ринулся в религиозно-просветительскую деятельность, задумывая один грандиознее другого планы: организация ведения метрических книг, как у никониан, строительство церкви в Казани, выпуск журналов: о, журналы в эту послеоктябрьскую пору, кажется, стали выпускать все вплоть до дворников. Цензура была отменена, и на лотках появлялись политически-сатирические журнальчики с названиями один другого причудливей, с иллюстрациями одна другой декадентней — «Жупелъ», «Пулемётъ», «Адская почта», а уж как в таких изданиях поносили царя, императрицу, всех министров без исключения — год назад за такое можно было бы отправиться прямиком в Акатуй, а сейчас — ничего; оказалось, что царя можно открыто ругать, и тебе ничего за это не будет!

…

День рождения Вари был 1 декабря, но эту дату в семье не отмечали, празднуя вместо неё именины, Варварин день, 4 декабря. Именины было принято отмечать вместе с крёстными родителями: Дмитрием Ивановичем и Александрой Александровной Четвериковыми.

Александра Александровна происходила из рода Алексеевых — разумеется, старообрядческого, конечно, купеческого, но замужем была… за потомственным дворянином. Это было редкостью среди купеческой, а уж тем более древлеправославной среды, но объяснялось тем, что Дмитрий Иванович Четвериков, её муж и Варин крёстный отец, был дворянином лишь во втором поколении: благородное звание было пожаловано за вклад в благотворительность его батюшке, московскому купцу (ну разумеется). Дворянской спеси Четвериковы понахвататься ещё не успели и среди московских, рыбинских и нижегородских купцов считались своими людьми — именно поэтому отец, который «благородий» терпеть не мог, с Четвериковым был дружен и с удовольствием ездил к нему, хотя при случае и ругал Дмитрия Ивановича, который был, по мнению отца, нерадивым хозяином. У Четвериковых была под Москвой большая суконная фабрика, продукция с которой успешно конкурировала с заполонившим было Россию сукном из Лодзи, но управлял ей брат Дмитрия Ивановича, имевший больше деловой хватки; Дмитрий Иванович же охотней занимался земскими делами, организацией школ и обустройством своей усадьбы. У них близ фабрики была целая усадьба с парком, как у каких-нибудь князей, а ещё одна усадьба — прямо в Москве, в Токмаковом переулке. «Обарился» — недовольно говорил об этом всём отец, который усадебной и вообще сельской жизни не признавал.

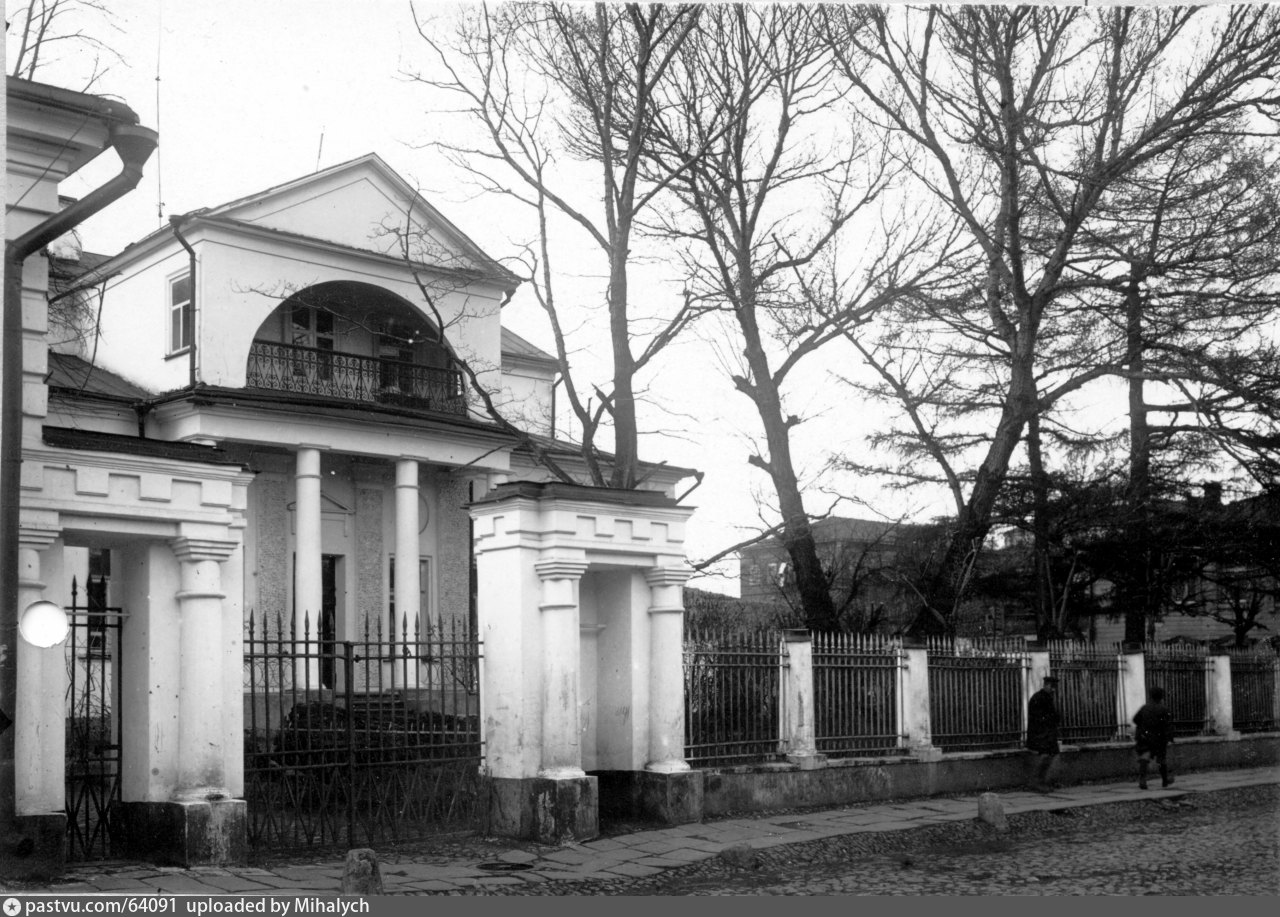

Усадьба Четвериковых в Токмаковом переулке в Москве

Разумеется, Четвериковы, хоть также происходили из старообрядческого рода, давно уже перешли в никонианство: староверов в дворяне не производили. Но, это, кажется, для Четвериковых было не очень важно — семья у них была, что называется, прогрессивная: религии они предпочитали искусство и не обращали внимания, кто как крестится. В их доме куда важнее было то, кто какие книги читает и какие знает языки, — Александра Александровна, например, знала четыре, в том числе итальянский. Её мать была гречанка, и это чувствовалось в смугловатом, черноглазом её облике. По-французски она говорила превосходно, изысканно грассируя, так что Варе приходилось не раз краснеть за свои гимназические знания, когда Александре Александровне приходило в голову поговорить с крёстной дочерью по-французски.

Александра Александровна была примечательна не только сама по себе, но и родством со знаменитыми людьми — и не столько даже с Николаем Александровичем, её покойным братом, бывшим московским городским головой, сколько с кузеном, имя которого сейчас гремело по всей России — Константином Сергеевичем Станиславским, основателем знаменитого Художественного театра.

Именно благодаря Художественному театру Варя и оказалась в декабре 1905 года в Москве: обычно на её именины Четвериковы приезжали в Нижний, но в этот раз отец решил, что сами втроём поедут к ним в Москву: во-первых, отметить Варино семнадцатилетие, а во-вторых — посмотреть, наконец, «Детей Солнца», новую постановку Художественного театра по пьесе Горького. Разумеется, отец, никогда не интересовавшийся театром, не мог пропустить пьесу своего обожаемого Горького и давно бы уже съездил и посмотрел, благо не первый месяц она шла, но революция, сумасшедший 1905 год всё не давал выбраться.

И вот — выбрались, и было весёлое празднование именин в доме Четвериковых: и дом был старинный и огроменный, с бальным залом времён Наташи Ростовой, с колоннами, янтарными лепестками отражений хрустальной люстры в начищенном паркете, и семья у Четвериковых была под стать дому огромная: четыре сына, четыре дочки, от девятнадцати до трёх лет от роду. Наверное, именно из-за этого в разговоре Александры Александровны с Марьей Кузьминичной всегда ощущался какой-то подтекст, чуть высокомерная гордость со стороны крёстной: мол, всё так, милая Марья Кузьминична, но, видите ли, у меня восемь детей, а у вас только Варя — но и та не ваша. Поэтому, наверное, Марья Кузьминична Четвериковых не любила и в Москву ехала неохотно — но, приехав, была, как обычно, любезна, и сердце разрывалось глядеть, как усердно она изображает умилённый восторг и беззаветную радость видеть маленьких дочек Четвериковых, Катю и Наташу, почти себя саму убедив, что завидовать тут нечему.

Семья Четвериковых. Насколько я могу судить, здесь Александра Александровна изображена вместе со своей сестрой Марией Александровной, вместе с которой они были замужем за родными братьями Четвериковыми.

Впрочем, это всё было не очень важно, а важно было то, что шестого числа они ездили в театр смотреть «Детей Солнца», и Варя видела, как на сцене играют знаменитые Качалов и Москвин, вдова Чехова Книппер и скандально известная, очень красивая и изящная Андреева: любовница застрелившегося Саввы Морозова и вместе с тем — Горького, с которым теперь открыто жила, хотя все знали, что у Алексея Максимовича в Нижнем есть живая жена (это неслыханное бесстыдство Горькому, однако, прощали: известно ведь, что писателя нельзя судить той же меркой, что обычного человека). А после спектакля Александра Александровна, взяв Варю за локоток, отвела за кулисы и представила самому Станиславскому (самому Станиславскому!), пышноусому с жидковатой, но по-богемному растрёпанной седеющей шевелюрой, в импозантном галстуке бабочкой. Режиссёр чинно поздравил именинницу, приложился к ручке и тут же убежал дальше по коридору, на ходу спрашивая у всех, где Качалов.

Но даже не это больше всего запомнилось Варе в тот день, а как они глубокой ночью возвращались из театра на двух лихаческих тройках: взрослые в одних санях, а Варя, с девятнадцатилетними близнецами Сашей и Ваней Четвериковыми, московскими студентами, в других. По всей ширине пустой дороги веером распахнулась тройка: встряхивал обындевелой гривой коренник, сильно кидая из-под копыт снег, дробно бьющийся о передок, круто загибали головы пристяжные. Мимо неслись призрачные, все в белом, деревья бульвара, впереди качалась широкая спина лихача, заученно кричащего одиноким прохожим «Па-аберегись!». Ледяной ветер пылко хлестал по лицу, перехватывал дыхание, в тесных санях всем боком ощущался тёплый и твёрдый шинельный бок сидящего рядом Вани, а сидящий напротив румяный от мороза Саша, склонившись к Варе, взахлёб рассказывал ей, что Метерлинк «is the latest craze», а потом они с Ваней на два жутких голоса, идеально попадая друг другу в тон, как умеют только близнецы, начали читать его стихотворение:

— Кто-то мне сказал, — угрожающе начинал Саша.

— О, дитя, мне страшно! — замогильно подвывал Ваня, вероятно, воображавший себя в этот момент Москвиным.

— Кто-то мне сказал:

Час его настал.

Лампу я зажгла,

(О, дитя, мне страшно!)

Лампу я зажгла,

Близко подошла.

В первых же дверях,

(О, дитя, мне страшно!)

В первых же дверях,

Пламень задрожал,

У вторых дверей

(О, дитя, мне страшно!)

У вторых дверей

Пламень зашептал.

У дверей последних,

(О, дитя, мне страшно!)

Вспыхнув только раз,

Огонёк угас.

И действительно, глухая ночь без единого огонька была вокруг: закрыты были двери подъездов, темны были окна, в ледяном небе между просветами белесых туч одиноко и жутко мелькала луна, бледно сизовела снежная улица, и эта поездка, кажется, была ещё восхитительней той автомобильной в Вене, и с восторгом думалось — сколько ещё будет в жизни таких упоительно захватывающих моментов? Много будет, Варя, много, — вся жизнь ещё впереди, и ненавистная гимназия, скучные уроки, разные неприятности — всё это забудется, а останется в памяти лишь это: восторженно-жуткое замирание сердца, когда на повороте санки опасно накренялись на один полоз, и Варя от страха хваталась за рукав Вани, и тут же грохались обратно, встряхивая всех в возке, и лихач самодовольно кидал через плечо седокам: «Не боись, барчуки, довезу как шишечек!»

Они планировали уехать назад в Нижний на следующий день: Варю и так пришлось отпрашивать из гимназии, и лишние дни пропускать не хотелось. Но Четвериковы уговорили отца остаться ещё на пару дней, и тот согласился во многом потому, что на днях из Питера в Москву вернулся — ну, конечно, кто же ещё? — дорогой Алексей Максимович. Разумеется, Четвериков пригласил Горького к себе, и тот, хоть и говорил по телефону, что жуткО, жуткО занят, всё-таки заехал.

Алексея Максимовича, долговязого, часто сутулящегося, худого и длинноволосого, Варя видела не один раз — пока он жил в Нижнем, он был частым гостем в отцовском доме, и Варя была хорошо знакома с модным писателем — и удивительно было видеть, каким франтом теперь стал Горький, приехавший к Четвериковым на лихаче: в шубе с бобровым воротником, в чёрной визитке, с золотыми запонками и отвёрнутыми уголками на туго накрахмаленном стоячем воротнике, благоухающий одеколоном. Всё это великолепие особенно странно смотрелось, когда Горький начинал говорить со своими знаменитым (и, Варя знала, отчасти нарочитым) оканьем — будто матроса с волжской баржи шутки ради нарядили барином.

Горький тоже поздравил Варю с семнадцатилетием, не забыв отметить и то, какой красавицей она выросла, а затем, наотрез отказавшись от приглашения отобедать, уединился с отцом и Четвериковым в кабинете хозяина и некоторое время о чём-то с ними говорил. И Варя совсем не ожидала услышать от вернувшегося из кабинета встревоженного отца, что планы меняются, и они этим же вечером уезжают в Нижний — и не на курьерском, который уже ушёл, а на медленном товарно-пассажирском поезде, где даже первого класса не было! На все предложения подождать хотя бы до завтра отец отвечал решительным отказом, и Четвериков с Горьким его в этом поддерживали.

— Вы пОезжайте, пОезжайте, — говорил Алексей Максимович ничего не понимающей Марье Кузьминичне. — Завтра этО ещё неизвестнО, пОезда будут или нет.

И действительно, как Варя потом узнала, старый и медленный поезд, на котором они спешно отбыли назад в Нижний, оказался последним: в тот же день в Москве началась всеобщая забастовка, а вслед за ней и восстание, и с ужасом Варя читала в газетах новости, никак не вязавшиеся с местами, в которых она была всего несколько дней назад, — о пулемёте на колокольне Страстного монастыря, о баррикадах на Садовом Кольце, о расстреле из пушек восставшей Пресни, о карательном отряде Семёновского полка, усмиряющем Казанскую железную дорогу…

Чаша сия не миновала и Нижний: не успели они вернуться в особняк на Ильинке, как по городу прокатилась весть — восстало Сормово, рабочий пригород Нижнего. От этой вести город будто впал в ступор: это не было похоже на то, как постепенно тормозила, замирая, деловая жизнь в октябре — нет, в этот раз всё встало моментально, будто рубильник дёрнули: перестал ходить трамвай, закрылись лавки, погасло электричество, отключился телефон, а гимназия прекратила работу сама собой, без всякой забастовки. В городе боёв не было, но пару дней гулко, будто дальним громом, ухало из-за Оки: Варя потом узнала, что восставшие рабочие сражались на баррикаде в Сормове и на вокзале, а их расстреливали из пушек.

Варя в эти дни не выходила из дому (да кто бы её и отпустил), а вот отец, у которого в Сормове были дела, как безумный целыми днями метался между рабочим посёлком и городом. Варя видела, например, как он, весь обмётанный снегом, в шубе, ворвался в дом, прошёл до своего кабинета, оставляя слякотные следы на коврах, и там присел у сейфа, не снимая мохнатой шапки.

— А сама как думаешь, что ищу?! — нервно обернулся он на Марью Кузьминичну, задавшую неуместный вопрос. — Надо взятку совать, чтобы верфь из пушек не расхреначили!

— А что тебе эта верфь-то? — ошеломлённо спросила Марья Кузьминична.

— Как что?! — с мукой воскликнул отец. — Так где пароход-то мой строится?! А они его из пушек хотят расколотить!

— Да что тебе этот пароход? — взмолилась мачеха. — Чай не последний он у тебя! Не езжай туда, Василич, застрелят же!

— А-а-а, дура! — раздражённо крикнул отец, махнул рукой и, сграбастав пачку сторублёвок, так же стремительно выбежал из дома, как появился.

Верфь, слава Богу, не расколотили, восстание было подавлено, город возвращался к обычной жизни, а гимназия, ненадолго возобновив уроки, вскоре ушла на обычные рождественские каникулы. Но Рождество было невесёлое: после восстания город притих, как прибитый: ездили по улицам казачьи патрули, городовые ходили с винтовками, лакей Хрисанф рассказывал, что по ночам охранка ездит в Сормово делать аресты рабочих. Поговаривали, что арестованных не всегда доводят до охранного отделения, а иногда расстреливают у проруби на волжском льду. Из уст в уста передавали подробности восстания: горничная Лампа (Евлампия), у которой в Сормове работал брат, рассказывала Варе, что пушками стреляли не столько по баррикаде, сколько по общежитиям, где оставались жёны и дети повстанцев, чтобы те побежали с баррикад их спасать. Ещё говорили, что жандармский генерал-майор Левицкий, почуяв возможность подзаработать, угрожал расстрелом из пушек разных сормовских заводов, на которых и рабочих-то уже не было, только чтобы хозяева откупались от него (вот отец и бегал с деньгами). Рассказывали также, что начальник охранки ротмистр Трещенков после взятия главной баррикады отдал Сормово городовым и войскам на разграбление, как в средние века, — те, дескать, перепились и ходили пьяные по общежитиям, отыскивая раненых рабочих, добивая их без суда, насилуя их жён. Обо всём этом было жутко слушать, и странно было понимать, что вот она, Варя, спокойно живёт в большом уютном доме, где истопник Семён всегда жарко топит печи, кухарка Настя готовит, седой лакей Хрисанф подаёт на стол, горничные Матрёна и Лампа убирают, кучеры Филипп и Иван возят на санках, а садовник-дворник Фома чистит снег — и вот она живёт этой довольной, удобной жизнью юной барыни, а где-то совсем недалеко, за Окой и Ярмаркой, тысячи её сверстниц в скотских условиях трудятся по одиннадцать часов в день за гроши, ежедневно терпят несправедливость, унижение, насилие над собой — а когда они или их родные пытаются восстать и добиться каких-то улучшений для себя, их расстреливают пушками, — на японцев у них пушек не хватило, а на сормовцев хватило!

Но хуже всего было осознавать, что вокруг так думает она одна: всем остальным на эту страшную несправедливость было, кажется, наплевать. Отец, ругая власти, не жалел слов и для «дураков-рабочих с их красными тряпками», Марья Кузьминична в этом ничего не понимала, а одноклассницы в гимназии — ох, с ними было гаже всего. За эти полгода Варя вообще отдалилась от одноклассниц и стала в классе почти что парией.

Всё началось, наверное, ещё в августе, когда Варя, вернувшись из путешествия, принялась взахлёб рассказывать всем о Вене, о Биаррице, Париже, Лондоне, раздаривать привезённые из-за границы сувениры: брелоки с Эйфелевой башней, бельгийский шоколад, иностранные монеты, — и сама не заметила, как переборщила. Дело в том, что в классе, кроме неё, за границей бывала только одна девочка, но и та лишь в Берлине, — а что такое Берлин по сравнению с Веной, Парижем и Лондоном? Главная классная красавица и заводила же, Зина Ребровская, дочь председателя дворянского собрания, сразу возненавидела Варю: сама-то летом ездила только в Коктебель и простить Варе путешествия по Европе никак не могла. В прошлые года, когда Варя проводила лето в скучных скитах, богатство её семьи в классе мало что значило, а вот после европейского вояжа все вспомнили, что отец Вари миллионщик, что они — раскольники, а потом вспомнили и что Варя —незаконорождённая дочь, и это как-то постепенно, но неотвратимо всех отдалило от Вари. Дошло до того, что как-то Варя нашла в ящике своей парты анонимную записку:

«Не удивительно ли, что отецъ нашей Варечки носитъ фамилію Сироткинъ, а его дочь имѣетъ фамилію Дмитріева? Можетъ быть, Варечка давно замужемъ за г-номъ Дмитріевымъ, фотографомъ? Объяснитесь передъ подругами, мадамъ Дмитріева!»(Максим Петрович Дмитриев был известным на весь Нижний Новгород фотографом:

ссылка)

И дальше было только хуже: похоже, что совпадение фамилий Вари и фотографа Дмитриева показалось насмешницам ужасно забавным, и злословие не прекращалось: вскоре придумали, что Варя — любимая модель господина фотографа, а в очередное утро Варя нашла в ящике парты маленькую фотокарточку в медной оплётке, где была изображена какая-то полуголая дамочка в восточном наряде, в котором исполняют танец живота. К голове одалиски было приклеено вырезанное из классной фотографии лицо Вари. На обороте была надпись:

«Яблоко отъ яблони: Варя пошла по стопамъ мамы».Варя понимала, что эти интриги плетёт против неё Зина Ребровская со своей свитой, видела, как они хихикают и посмеиваются, обсуждая Варю за её спиной, и с каждым новым днём было ясней, что Варя становится отверженной в классе. Именно в эти одинокие морозные январские дни, когда вокруг Вари не было ни единой понимающей её души, когда в доме было скучно и постно, а в классе гадко и мерзко, в жизни Вари появилась Гертруда Эдвардовна.

Отец давно уже хотел нанять Варе репетитора по языкам: он уже не один раз говорил, что после гимназии хочет отправить Варю учиться за рубеж, правда, ещё сам не очень понимал, куда: в разговоре мелькали то Германия (там хорошее техническое образование), то Сорбонна (французский у Вари был получше немецкого), а после путешествия в разговорах всё чаще стала проскальзывать Англия и совсем уж невероятная Америка. Кажется, мысль отправить дочь учиться за океан отцу нравилась с каждым днём всё больше: Соединёнными Штатами среди людей его круга вообще было принято восхищаться (чудаковатый нижегородский хлеботорговец Башкиров, например, фраппировал город, вывешивая над своей дачей звёздно-полосатый флаг). Однако, была проблема: в гимназии не преподавали английский, и Варя не знала на нём ни слова. Найти репетитора в городе, конечно, было возможно, но это, как правило, были молодые люди, и, помня историю с Давидом, отец побаивался приглашать молодого человека для занятий с юной дочерью. Поэтому, когда на собеседование к отцу пришла ссыльная эстонка Гертруда Эдвардовна Тениссон, отец долго не раздумывал.

Вообще-то называть Гертруду Эдвардовну ссыльной не совсем верно: она находилась не в административной ссылке, а под запретом проживать в родном Ревеле и университетских центрах Империи. Нижний Новгород был одним из крупнейших неуниверситетских городов России, поэтому людей, подобных Гертруде, в Нижнем было не так уж мало, и она быстро нашла единомышленников — отмечаясь в охранке по прибытии, познакомилась с молодым поляком эсером Витольдом Ашмариным, живущим в Нижнем уже второй год на тех же условиях, что и Гертруда, и так же вынужденным регулярно отмечаться в охранке.

— Так вы заходите к Фейту, я напишу вам адрес, — сказал Ашмарин, когда они вместе вышли из здания Охранного отделения и пошли, хрустя свежим снегом, по сугробистой улице мимо двухэтажных домишек, серых заборов, деревянных телеграфных столбов. — Наша организация сейчас, конечно, в целом разгромлена: здесь в декабре, как в Москве, было восстание, и большинство наших арестовали. Но кое-кто остался, и мы восстанавливаем работу. Ничего, в этом году мы им ещё покажем!

Эсеровский комитет собирался на квартире у доктора Андрея Юльевича Фейта, который с женой и малолетним ребёнком недавно вернулся из сибирской ссылки и теперь со смехом говорил Гертруде, что её наказание — ерунда, а вот если бы её сослали за Байкал… Квартира Фейта, поняла Гертруда, вообще была местом сходок здешних эсеров — сюда заходили ссыльные студенты, помощники присяжных поверенных, народные учителя, — весь цвет местной революционной интеллигенции. Гертруда тоже стала бывать у Фейтов и как-то встретилась там с молодой учительницей Мариинской гимназии Еленой Лундстрём, которая в разговоре упомянула, что одной из её учениц требуется репетитор по английскому языку. Гертруде как раз нужна была работа: свои деньги заканчивались, на помощь из Эстляндии рассчитывать не приходилось, а чем заняться в этом чужом, незнакомом русском городе, Гертруда не знала. И вот на следующий день она отправилась на собеседование с отцом ученицы в его особняк на Ильинской улице.

Оказалось, что репетитор требуется не просто какой-то девочке, а семнадцатилетней дочке миллионщика-старообрядца, живущего в большом особняке с острыми, под готику, декоративными башенками, с целым штатом прислуги, конюшней во дворе и староверской молельней в подвале. Хозяин, Дмитрий Васильевич Сироткин, оказался крепким, полным бородатым мужчиной лет за сорок с высоким круглым лбом и лысеющим затылком.

— Так за какие же грехи вас сюда сослали, Гертруда Эдуардовна? — внимательно выслушав рассказ эстонки, строго спросил он, и сердце Гертруды ёкнуло — показалось вдруг, что работа, которую она уже считала своей, может уйти из рук, если миллионщик не захочет принимать на жалованье политически неблагонадёжную. Можно было юлить, сослаться на то, что её осудили без вины… но Гертруда уже знала этот тип русских купцов — такие, как правило, были либералами, выступавшими если не за социализацию земли, то уж точно за парламент и ответственное перед ним министерство, и проблемы эстонской национальной партии должны были вызывать у них симпатию. И она честно рассказала Дмитрию Васильевичу о своих проблемах в Ревеле, умолчав, однако, о своём участии в московском восстании и сепаратистских устремлениях партии «Аула» — этого Сироткин мог не оценить. И действительно, объяснение его вполне устроило:

— Да… — сочувственно протянул Сироткин, — дела у вас в Ревеле творятся. Да чего уж тут, по всей России чёрт-те что творится… А английский вы откуда знаете?

Гертруда рассказала, что её отец был корабельным инженером, сотрудничавшим с британскими поставщиками, и по-английски говорил свободно. Сироткину это чрезвычайно понравилось:

— Бывал я, бывал на английских верфях, — с удовольствием закивал он. — Какой уровень техники, какая культура производства! Нам, сиволапым, ещё расти и расти. Ну что ж, хм, Гертруда Эдуардовна. Заниматься вам с Варей придётся часто, много, поэтому предлагаю вам поселиться здесь. Места у нас тут достаточно, комнату вам выделим хорошую, рядом с Вариной. Занимайтесь с ней английским, но и про немецкий с французским не забывайте — подтягивайте её! Если в аттестате по обоим предметам будет двенадцать баллов, получите от меня хорошую премию. Пятьдесят рублей жалованья в месяц вас устроит?

Конечно, Гертруду устраивало: пятьдесят рублей она и в газете «Postimees» не получала, а тут даже на жизнь тратиться почти не требовалось — жила в доме Сироткиных она на полном пансионе и обедала за одним столом с хозяевами. Правда, у Сироткиных, как оказалось, неукоснительно соблюдали все православные посты (отчего стол был скучноват) и строго запрещали курить — курение в этой староверской семье, Гертруда поняла, вообще считалось грехом, сравнимым с содомией, а слово «табашник» было одним из обычных ругательств. Но, пожалуй, самым серьёзным ограничением, которое жизнь в доме миллионщика накладывала на Гертруду, была невозможность посещать эсеровские собрания вечером у Фейтов — свободное время у Гертруды теперь было только в первой половине дня, когда Варя уходила в гимназию. Только с утра теперь к Фейтам и получалось заходить, и Андрей Юльевич с пониманием относился к тому, что принимать участие в восстановлении эсеровской организации Гертруда теперь может лишь частично.

— Понимаю, понимаю, такая работа, — говорил он. — Это ведь с дочкой Сироткина вы занимаетесь? А сколько лет этой барышне? Семнадцать? А вы, Гертруда Эдвардовна, не выясняли, как она к нашему делу относится? Возраст-то самый тот. Вы напролом-то не лезьте, но вы ж должны понимать: у нас с пожертвованиями в кассе худовато: рабочие слава Богу если по десяти копеек скидываются, а от капитала пожертвований не дождёшься: вот вошь на аркане и гуляет. А тут дочка миллионщика! Вы бы, может, попробовали как-нибудь её в наше дело вовлечь?